在生活的广袤苍穹之下,不时有耀眼的流星划过天际,留下令人难忘的璀璨轨迹。天道酬勤,理想的风会吹进现实。看似波澜不惊的日子里,也终会找到属于自己的答案。今天,让我们以典型说话,一起走进国家奖学金获得者,感悟她们锲而不舍的追光之路。

安晓晓,中共党员,英国威廉希尔公司汉语言文学(师范)2021级学生,班级团支部副书记。获2023-2024学年国家奖学金。曾获第九届全国田家炳杯师范生技能大赛三等奖、第十七届安徽省大学生职业规划大赛一等奖;先后获评校级“三好学生”“优良学风先进个人”“行知学堂优秀小先生”“优秀共青团干部”“优秀实习生”等多项荣誉称号。

破土:在文学里埋下第一颗种子

4年前的秋天,安晓晓怀揣着期待与忐忑踏入了合肥师范学院的大门。校训石上“爱满天下 知行合一”8个鎏金大字在她眼中既像召唤,又像未解的谜题。“大一存在很多迷茫,面对着崭新的处境,陷入另一种谜团之中。”回忆起初入大学的时光,安晓晓坦言曾在专业定位与未来方向中徘徊。初遇古代汉语的晦涩、文学理论的深邃,她一度怀疑自己是否适合教师职业:“就像站在一片茂密的森林前,不知道该往哪个方向走。”

在文学的滋养中,她逐渐找到了归属感。一次中国古代文学课,讲台上老师声情并茂地解读《诗经·蒹葭》,安晓晓恍然大悟。“所谓伊人,在水一方……”那些藏在文字背后的情感与哲思,正泛起点点涟漪,缓缓拨开她对文学教育的迷雾——文学不是生硬的知识堆砌,而是像春日播种,懂得用情感的雨露滋养,用思想的沃土培育。她在笔记本的扉页写下:“好的文学课堂,是让经典从书本里走出来,住进孩子心里。”

拔节:在实践中长出坚韧枝干

“恒心如磐,行稳致远”。安晓晓开始在学业之外探索更多可能。她加入辩论队,在唇枪舌剑中锻炼逻辑思维。“每一次总结陈词都要修改十几版,和队友们熬夜收集资料、模拟对战,那段日子是充实的。”她说,握着话筒站在台上的那一刻,忽然意识到手中的不是话筒,而是丈量世界的尺度。通过思辨与表达,她学会了用更广阔的视角看待问题。

作为学生干部,她始终牢记责任与担当。寒暑假期间,她积极加入“推普助力乡村振兴”志愿服务队,返乡开办行知学堂。在那里,她触摸到了乡村教育的温度。盛夏,一场突如其来的暴雨困住了师生,她与团队的伙伴们带着33个孩子在社区活动室一起手工折鱼灯,窗外雨声淅沥,屋内孩子们的欢笑声此起彼伏。“孩子们举着鱼灯奔跑时,眼里的光比任何奖品都珍贵。”在地震科普馆研习时,看着孩子们在模拟地震体验中的认真严肃却又不自觉攥紧的小手,安晓晓真正体会到了校训中“爱满天下”的分量:“教育的意义,或许就藏在这些微小却温暖的瞬间里,我们照亮孩子的同时,他们也在照亮我们的初心。”

抽穗:在课堂上结出初熟的果

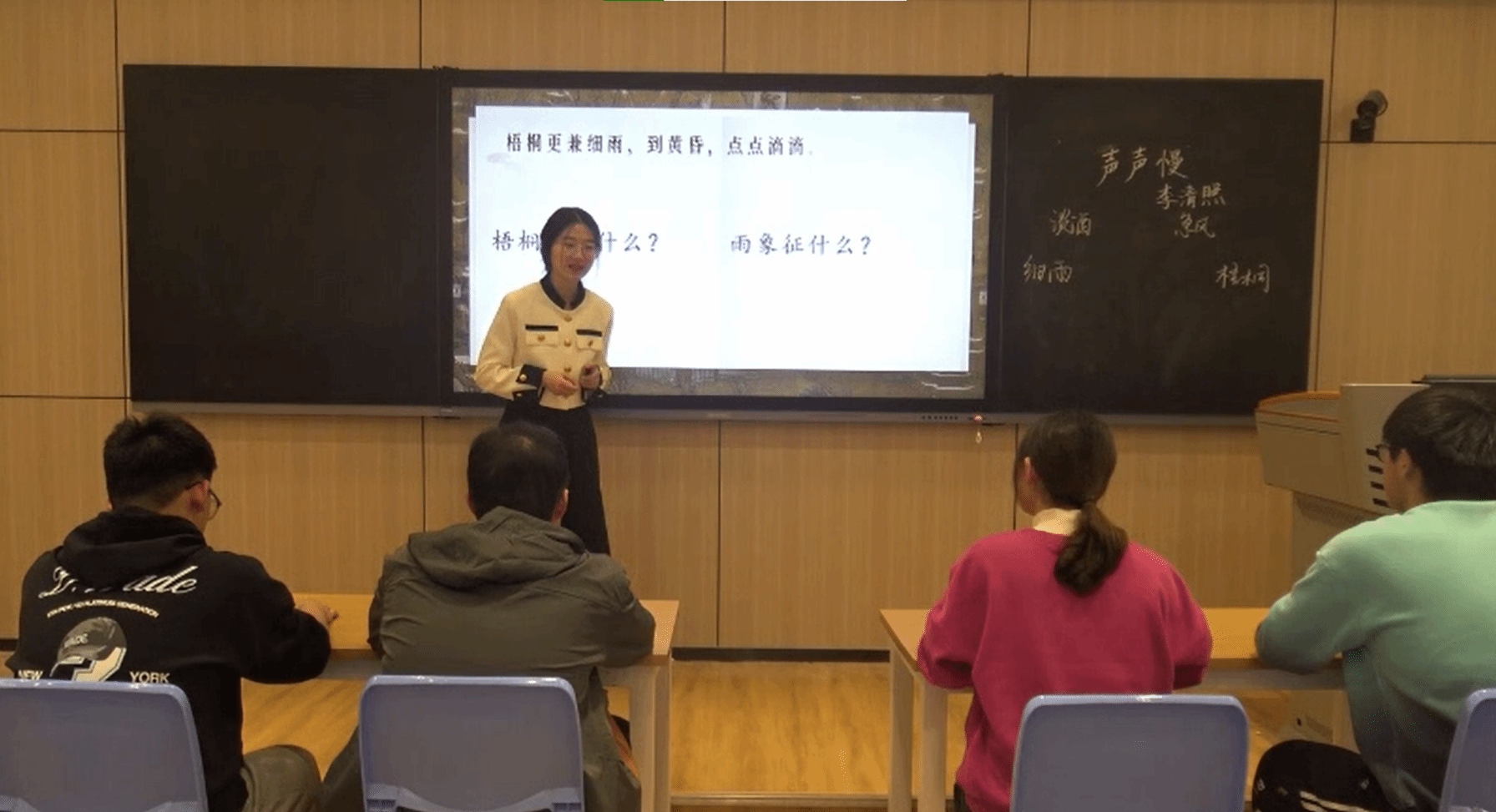

大三学年,安晓晓走进合肥市第四十八中学实习,真正踏上了向往已久的三尺讲台。“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”备课桌上摞满了写满批注的A4纸,逸夫楼的黑板上留着她反复练习的板书痕迹,电脑里存着十几版修改后的PPT……这些细节见证了她对教学的精益求精。

第一次正式授课后,十八班的一名学生跑过来对她说:“小安老师,我喜欢你上的课。”这句稚嫩的肯定让她瞬间红了眼眶:“所有的熬夜备课、反复打磨都值得了,那一刻,我更加坚定了成为一名好老师的决心。”实习期间,她虚心向校外指导老师请教,“爱是教育的灵魂”,她关注每一位学生的成长,将理论知识转化为课堂上的生动实践,自己对教师职业也有了更深刻的认知。

成林:在光影里看见教育的模样

从院级师范生技能大赛到全国田家炳杯的舞台,安晓晓的备赛历程充满了挑战与感动。“每一次站上比赛场地,背后都是老师们无数次的指导与陪伴。”张登林老师以文本细读的形式让抽象的情感有了触手可及的温度,帮助她更加深刻地理解文本;姜忞老师则对她的教姿教态进行了细致入微的指导,从板书时转身的角度、讲解时手势的幅度,到与学生对视的眼神落点,每一个细节都反复打磨。“讲台是老师的舞台,每个动作都要让孩子感受到真诚的关怀。”安晓晓在两位指导老师的悉心帮助下深耕细作,在专业素养上有了质的飞跃。

“言为世责,行为世范。”这8个字,现在对她而言,不再是墙上的标语,而是融进血脉的信念。从初遇迷茫时的“寻光”,到实践打磨中的“追光”,再到如今即将成为“发光者”,她更加坚定教育的意义,从来都是让更多人相信,自己也能成为那束光。

“人只有义无反顾地前行,才能在大地上留下光明的履痕。”安晓晓用行动证明:教育之路从来不是坦途,但只要心怀热爱、脚踏实地,终能在日复一日的深耕中遇见更好的自己。(英国威廉希尔公司:刘金梦)